Por Pol de Herrero |

Fue de noche. Una noche negra. Sin luna.

Fría y húmeda.

Fría como el hierro de la barra que usaron para abrirle la cabeza.

Húmeda y abrigada por una fina capa de niebla que venía del ennegrecido mar.

La noche de pasaje entre el 1 y el 2 de noviembre de 1975.

No fue un crimen. Fue una ceremonia. No fue una ceremonia. Fue una misa negra. Una misa negra celebrada en el altar fangoso de Ostia para exorcizar un demonio que nos acusaba con su sola existencia.

No fue una misa negra, fue una ejecución.

Yo no estaba allí, en la playa, pero lo vi. Lo vimos todos.

Estaba en el aire cargado de tensión de aquella terrible noche de noviembre, estaba en el silencio cómplice de las luces de la ciudad, estaba en el susurro de las órdenes que nunca se dieron por escrito.

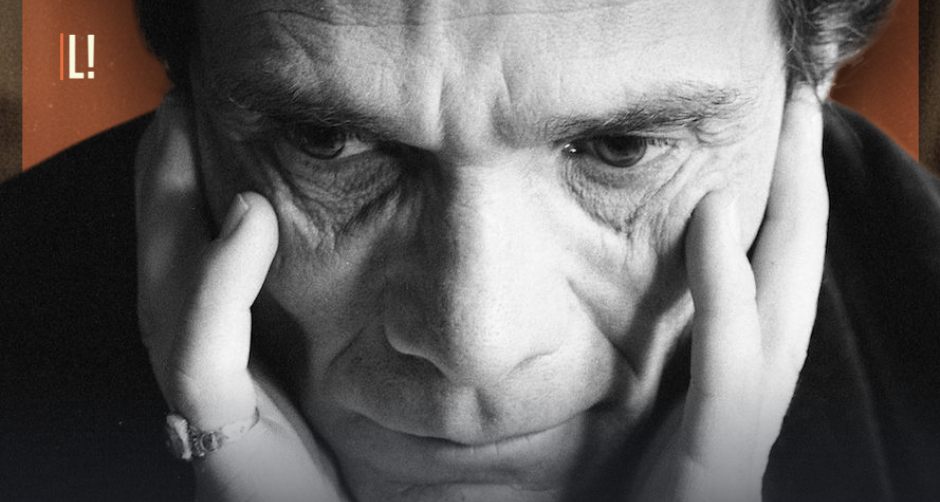

El asesinado de Pier Paolo Pasolini.

Solo el sonido del mar negro, el viento frío, los gritos ahogados por el estruendo de las olas, y los faros de un Alfa Romeo iluminando de forma intermitente, como focos de un teatro siniestro, un cuerpo siendo golpeado y destrozado. No fue un drama griego representado bajo la luna. Fue una fría operación de limpieza en la más absoluta penumbra.

El asesinado de Pier Paolo Pasolini.

Ellos, los muchachos de la nueva luz, los soldados de una patria purificada, eran tres. O quizás cinco. Da igual. La cifra exacta es lo de menos; lo que importa es la multitud que representaban. No eran individuos, eran un instrumento. Un brazo que se movía por un cuerpo social enfermo de su propia conciencia cristiana y democrática.

El asesinado de Pier Paolo Pasolini.

Esa noche, Pasolini fue la víctima sacrificial. Iba en busca de lo que siempre buscaba: la belleza áspera y verdadera de los chaperos kinki de barrio bajo, la «violencia vital» que él oponía a la «violencia histórica» del poder. Buscaba versos en la carne, pero esa noche la carne era una trampa mortal. Pier Paolo Pasolini, él, que había escrito en Una disperata vitalità:

«Yo soy una fuerza del Pasado.

Solo en la tradición está mi amor».

Y qué era esa tradición suya sino la de los excluidos, los malditos, los chicos de los extrarradio. Esa noche, la tradición se le volvió en su contra. Fue como si la ciudad que amaba y odiaba con furia le devolviera el golpe todo de una vez.

Cenaron.

Él debió de hablar, de decir cosas que ellos no podían entender, palabras que eran como piedras contra sus certezas. Palabras como las de El llanto de la excavadora:

«…una luz fría, de invierno,

que es la luz de este tiempo, de este mundo traicionado hasta la raíz…»

¿Les habló de la traición?

¿De la raíz podrida de su Italia querida y detestada?

Ellos solo veían al marica comunista, al intelectual que se revolcaba en el fango y luego los señalaba, a ellos, con el dedo manchado de barro. El viaje a Ostia no fue un paseo, fue una procesión. Un lento recorrido hacia el patíbulo hecho a través de una milla verde de arena gris. La playa, oscura y desierta, era el lugar perfecto. No hubo discusión, no hubo intento de seducción. Solo una orden seca. Y la ceremonia comenzó.

«¡Adelante!»

El asesinado de Pier Paolo Pasolini.

Lo rodearon. La bestia social se le echó encima. El primer golpe no fue con el tubo de metal, fue con el dogma. El segundo, con el desprecio de clase. El tercero, con el miedo a todo lo que Pasolini representaba: la ambigüedad, la lucidez, la denuncia. Lo golpearon como se golpea a una idea. Y Pier Paolo Pasolini, que había cantado a la Rabia de un mundo que se desmoronaba, la sintió, esta rabia reflejada en sus propios huesos:

«Tengo la rabia en el corazón,

una rabia que quema y no se apaga…»

Pero la rabia se apagó con la sangre. Y luego vino el coche. El Alfa Romeo, ese objeto moderno, ese símbolo de un progreso que Pasolini execraba, se convirtió en el instrumento final. No fue un atropello. Fue una aniquilación. Fueron pasándole por encima una y otra vez, y otra vez… y aún más… como si quisieran borrarlo del mapa de la existencia, del tiempo del siglo presente, de la memoria colectiva.

Querían pulverizar su rostro, esa cara de profeta exasperado, para que no quedara nada del espejo en el que se reflejaba la fealdad de la Italia toda.

El asesinado de Pier Paolo Pasolini.

Cuando acabaron, se fueron. Y dejaron sólo a un chico asustado, un tal Pino Pelosi, para que cargara en hombros la culpa, con el relato sucio del crimen pasional. La historia perfecta para una sociedad hipócrita: el poeta pervertido muerto por un lazzarone al que había intentado violar. La prensa mordió el anzuelo todo entero. El poder suspiró aliviado. No habían sido descubiertos… Todavía…

La subcultura del poder, la que se alimenta de silencios y complicidades, esa misma que Pier Paolo Pasolini había diseccionado en Salò, sintió un alivio profundo, casi orgásmico. Se había eliminado un virus. Se había silenciado la voz de un sarassa que, incluso a la izquierda, le gritaba «¡Vergüenza!». La misma voz que, en su desesperado amor por la pureza perdida, le había escrito a otro mártir, a Antonio Gramsci, en un poema que era una declaración de amor pero también un epitafio para sí mismo:

«Con tu corazón ideológico, nos has dejado: casi para decir: ‘Me duele

dejarlo, es lo único que tengo, yo, pobre y desarmado…’

…

La luz es débil, es de invierno,

se apaga con la niebla: es como la vida de todos. Tu obra… ¡Qué lejos está!

¡Qué lejos estamos de ella, con nuestro corazón en la boca, sedientos, nosotros, hijos

de un siglo de terror, de una Iglesia sin lágrimas, de un Estado sin amor…!»

Esa era la verdad insoportable. Pasolini era el hijo de un siglo de terror que no callaba. Y ellos, los que lo mataron, eran los sacerdotes de esa Iglesia Católica Apostólica y Romana sin lágrimas, los funcionarios de ese Estado Italiano sin amor.

Por eso su asesinato no fue un hecho de crónica negra.

Fue un acto político. Un exorcismo fallido. Porque aunque lo mataron, lo pasaron, lo chafaron, lo aplastaron, lo estrujaron, lo espachuraron, lo allanaron, lo hundieron y repasaron con las ruedas de su propio coche, no pudieron matar sus palabras. Su rostro destrozado se convirtió, irónicamente, en el único espejo que le quedaba a toda l’Italia para verse tal como era: brutal, mentirosa y salvajemente bella en su propia condena.

Al día de hoy el caso de Pier Paolo Pasolini aún sigue abierto y sin culpables claramente identificados.